每年的5月18日是国际博物馆日,这个节日于1977年由国际博物馆协会(ICOM)设立。这一天世界各地博物馆都举办各种活动,目前全球已经有超过120个国家的博物馆响应节日。日常收费的机构会在明天(5月18日)免费开放或优惠门票。

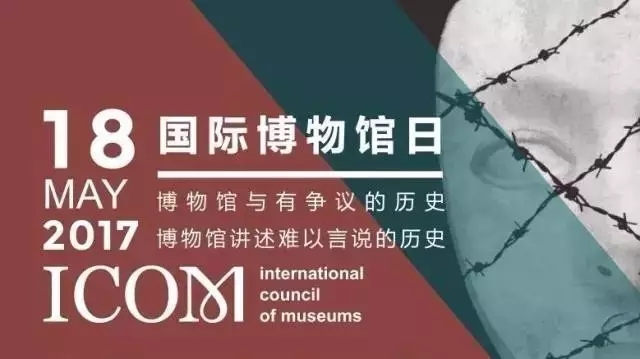

从向全世界宣告1977年5月18日为第一个国际博物馆日,到现在已经过去了整整40周年。每一年都有自己的主题,今年2017年的主题是“博物馆与有争议的历史:博物馆讲述难以言说的历史(Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums)”。 随着体验经济的发展,博物馆也从简单的参观模式向“体验”模式靠拢。博物馆乃西方舶来之物,相较于国内博物馆的发展情况,西方博物馆的发展历史悠久,有比较成熟的公共教育理念和服务意识,有不少可以值得借鉴的做法。

西方博物馆的公共教育理念由来已久,在非正规教育方面发挥重要作用。欧美博物馆特别重视展览延伸和拓展,几乎每天都举行系列活动,观众常年络绎不绝。比如号称全球最大博物馆城的史密森博物院就以打造美国非正式教育“实验室”为使命,在多年研究实践中,形成一套科学的博物馆教育体系。

史密森博物院

并且国外一些博物馆在服务内容上也给我做了比较好的示范。例如,加拿大魁北克国家艺术博物馆专门为不同年龄段的孩子提供不同的主题和参观方式;英国的军事博物馆在展示二战的历史时,特意挖出二战时的战壕,让消费者可以亲身体验士兵的战争生活。

加拿大魁北克国家艺术博物馆

相比之下,尽管我国博物馆发展迅速且效果显现,然其在公共文化教育和服务意识方面,与民众日益增长的多元化需求还存不小差距。 目前我国博物馆教育尚未纳入国民教育体系和中小学教学计划。不少地方只是简单将展览与教育直接划等号,“藏品和展览就是全部”的观念仍根深蒂固,“一流展品,二流展览,三流服务”的状态常见。不少地市级以下场馆缺乏优质馆藏资源,展览和活动内容陈旧,设施简陋,形式雷同,缺乏新意。另外,面对新媒体迅猛发展和观众接收体验习惯的改变,不少博物馆传播教育手段明显滞后和僵化。

当然还应看到,新媒体环境下,国博、故宫等博物馆已开始通过微博、微信及客户端推广;有些则尝试引入VR等技术进行影像传播。这些更创新和接地气的教育方式受观众欢迎的同时,也给更多博物馆以启发:再丰富的馆藏,也只有以“人民”喜闻乐见的形式传播,才能更好地实现其公共文化服务的价值。

博物馆如何更好的发展,也需要因馆而宜。“博物馆中有极具魅力的文化典藏,这些内容不能被埋没,必须挖掘出来呈现、推广给消费者,吸引消费者走进博物馆参观游览,才能让沉睡在博物馆中的文物醒过来。”北京市社科院首都文化发展研究中心副主任沈望舒指出,每一座博物馆都要发扬自身的特色,与时代文化潮流相适应,才能让博物馆开拓更大的消费市场。

以故宫博物院为例,将丰富的人物、器物与具有现代感的实用性设计相融合,故宫博物院赢得的不仅是文创产品一年卖出10亿元的财富,更是通过文创产品增强了故宫博物院游览的体验感,并培养了新的消费群体,“博物馆消费市场有着很大的潜力,但是若想让博物馆成为文化消费的刚需,博物馆的服务质量也需相应提升,以优质的体验促进消费增长”。 我们也看到了民营博物馆的自发市场意识。民营博物馆主由于依靠门票收入生存,缺乏充裕的资金支持,为了吸引更多客流,这些民营博物馆服务意识远超过国营博物馆,而从目前的消费环境来看,能够提供优质服务的博物馆在市场中显然更具有竞争力。