“2017国际纹样创意设计邀请展”将于2017年11月11日—20日在浙江美术馆三楼展厅举行,是“2017国际纹样创意设计大赛”的项目活动之一。

展览以“城市的纹样”为主题,展览的作品涉及视觉艺术、材料装置、传统技艺、产品设计等多个领域,呈现了基于纹样视角的多元跨界,传达了参展者对城市主题的个人化的感受。

艺术家、设计师、专家学者将通过展览及相关研讨活动互动交流,阐释以纹样创意为视角的艺术和设计的时代性、地域性和跨界性,从而解释、界定纹样艺术的新定义和新边界。

参展艺术家及作品:

吴海燕

中国美术学院设计艺术学院院长、教授、博士生导师,国务院学位委员会第七届学科评议组成员,中国服装设计师协会副主席。

作品《归元初心》是《东方丝国》第三回的延续,以“五行”概念作为创意依托,以丝绸面料为主要载体,将中国古典图案、纹饰融入其中,从而践行和推动具有东方特色的创意与创造。

作品创意来源于北京名刹“法海寺”的壁画。作者采用法海寺壁画上人物衣冠装饰演化花卉、几何等图案元素,应用活化于一系列的现代服装与生活用品:服装、丝巾、家饰用品等。

作品《归元初心》

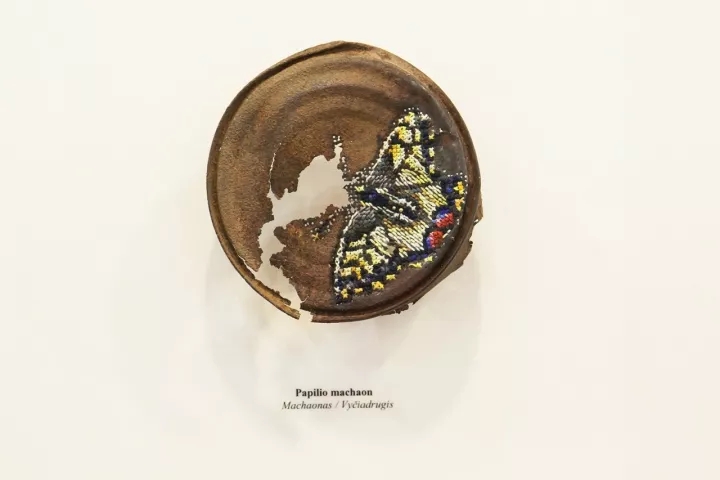

塞维利亚·茵斯劳斯凯特·克里安妮薇辛Severija Incirauskaite Kriauneviciene 染织艺术与设计领域的视觉艺术家,教育者。立陶宛艺术学院染织艺术与设计系副教授;立陶宛艺术学院“Artifex”染织美术馆负责人。

系列作品《旅者的快乐》的原材料和创意都源自于格鲁吉亚的高加索山脉。压扁生锈的锡罐是人类文明的产物,是旅者在游历大自然后留下的“足迹”,并被作者带回城市,成为作者的记忆。这些绝对无用的人类废弃物产生了某种“蝴蝶效应”,这组昆虫作品开始在世界范围内传播,越来越多的人们开始对其产生美的印象,同时发起自觉关注大自然生态的道德呼吁,因为我们的大自然虽然有时像磐石一样强大,但有时候也像蝴蝶一样脆弱。

系列作品一:《旅者的快乐》 2017年

系列作品《秋天的收获》描述的是作者的国家立陶宛的一个鲜明的特点——我们称之为“雨中之国”。在语言学上,“立陶宛”和“雨”也有着相同的字根(Lietuva和lietus)。这组作品是由立陶宛乡村中锈迹斑斑的旧物制成。腐锈的过程往往是从潮湿的环境开始,这组生锈作品正是反映了立陶宛的这种气候特点。人们往往将旧的锈迹斑斑之物扔之门外,我则把它们变成一朵朵盛开的花。

系列作品二:《秋天的收获》2005年

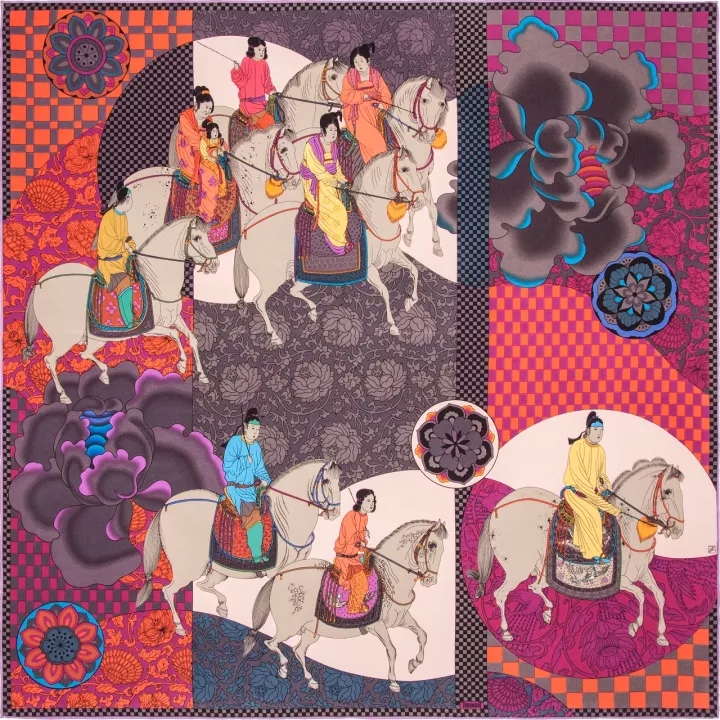

张宝华

清华大学美术学院染织服装艺术设计系副教授、博士生导师

“中国文化艺术丝巾系列”,以丝巾作为文化的载体,使现代设计拥有更长的生命力。中国绵长深远的传统文化不仅为丝巾设计带来取之不尽、用之不绝的灵感与启示,也为中国风格设计带来别有洞天的景象。将传统的元素结合时代的发展转化为新的知识,这种新知识的转化呈现出新的民族风格和民族特色,让更多的人感受到这种传统文化中的形色之美、技艺之美、寓意之美。

作品:《丝路之旅》

作品:《苗岭古韵》

作品:《虢国夫人游春图》

作品:《梦回永乐》

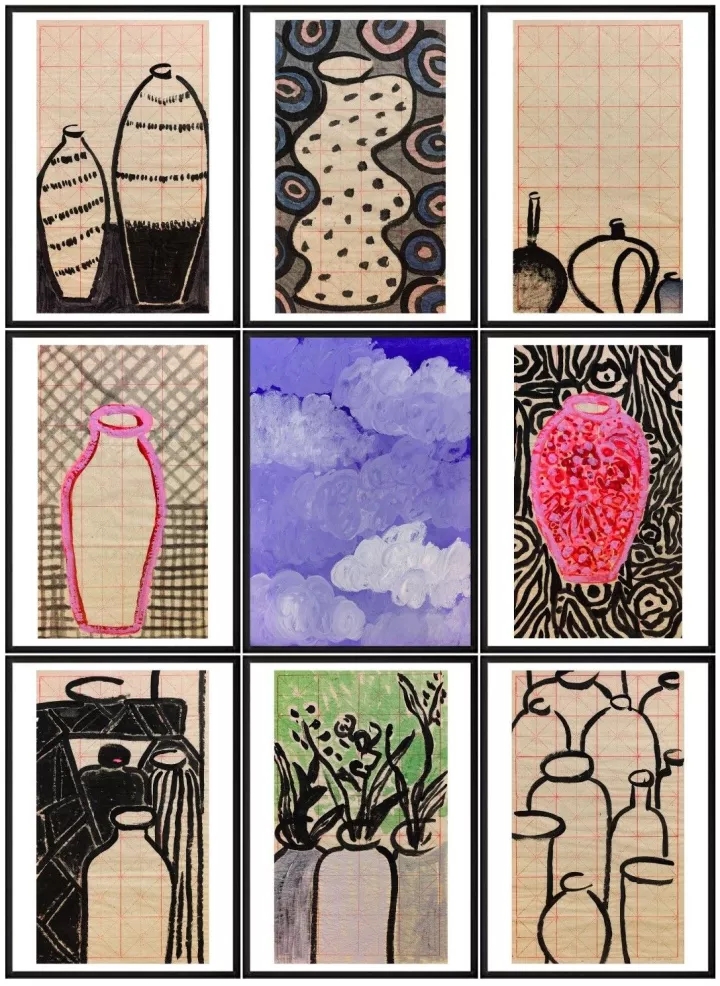

斯汀·哈尔博罗Steen Halbro

丹麦,纺织品设计师,为圣罗兰(YSL)、迪奥(Dior)、皮尔·卡丹(Pierre Cardin)、纪梵希(Givenchy)等品牌设计纺织品和时装产品。自上世纪80年代起为40多部戏剧和歌剧设计布景和服饰,在法国国立高等装饰艺术学院任教近二十年,法国国立高等装饰艺术学院染织系系主任及协调人;2011年被中央美术学院及中国美术学院客座教授,是国际纹样创意设计大赛常驻评委。

作品以宣纸作为媒介。我并没有对城市进行白描,而是将我的印象进行转换拼贴:各种各样的形态涌入城市空间,纷纷趋向天光。画作与画作的对话让我们感受到城市中的挪移与震颤。正是我们看待、观察事物的方式创造着诗意。我们在端详着城市,城市也回望着我们;我们在这里审视画作,而画作也在洞察我们。

作品:City of Dreams

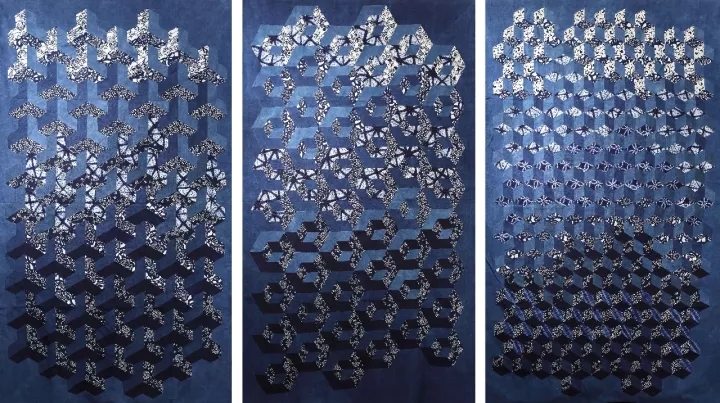

刘君&蒋涛

教授、深圳职业技术学院艺术设计学院副院长、英国南安普顿大学访问学者、深圳服装设计协会副会长、“时代映像—中国时装艺术1993-2012”大展策展人、中国美术家协会会员。作品《象外之蓝》将传统材料与现代概念嫁接,采用手织蓝染、绞缬、蓝印花等民间传统布料通过几何错视拼缝构成,使传统乡土的手工布料创新性的与立体抽象表现相结合,重构生机,呈现出全新的当代视觉艺术效果。

作品《象外之蓝》

卡洛琳·克卢尔&蒂芙尼·德·露西Carolyn Clewer &Tiphaine de Lussy

《疯狂的毯子》代表了Clewer和de Lussy之间的创造性对话,创作时两人轮流玩钩针编织,用羊毛、马海毛及超级合成材料制作而成。每一幅地毯作品都有其独特个性,因为它们经过自然而有机生成而来,创作过程不是精心策划设计的方式进行而更像是通过拼贴或拼凑的方式进行。三幅地毯作品分别被命名为《Heebie Jeebie》、《Zig Zag Bunny》 和 《Miss Harlow》,每一幅都用不同纹样、形状和特征在讲述自己的故事。

作品名称:疯狂的毯子

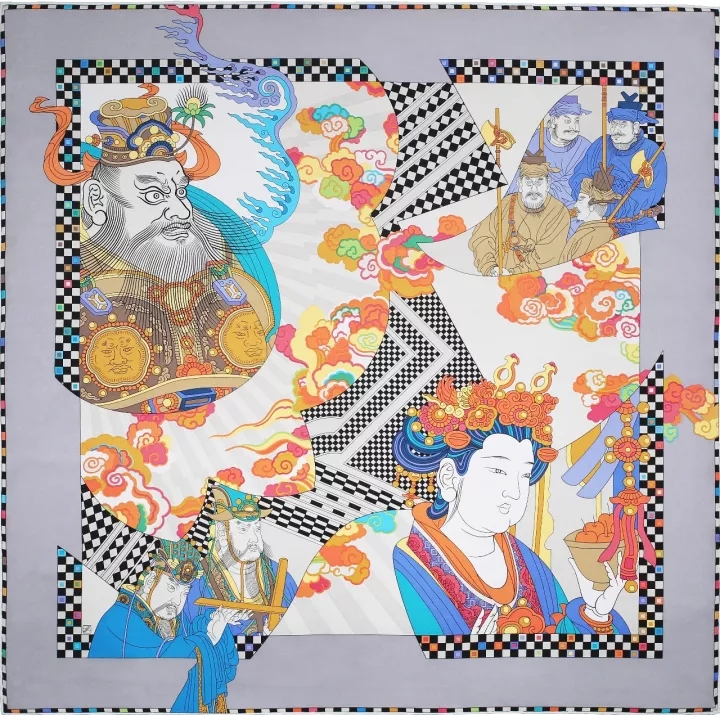

格桑多吉

西藏大学艺术学院设计系主任、副教授,艺术设计学学科带头人。

彩绘纹样是藏族装饰艺术最为重要的表现形式,应用于建筑装饰、家具彩绘、器物美化等,在西藏,纹样创作受佛教文化以及佛教绘画的影响,因此在13世纪之后,纹样创造开始具有了浓郁的绘画因素,“绘饰不分”便成为藏族装饰艺术一个重要的文化特征之一。

本系列作品来源于2010年作者主持的“211重点学科建设项目—-藏族传统纹样数据库建设”,根据项目的纹样资料,邀请了中国工艺美术大师格桑次旦等艺人,采用了传统唐卡表现手法绘制了一批常见于世俗、宗教生活中的纹样。内容包括:缠龙纹、滋巴纹、妙音仙女、六长寿、四季图、吉祥八宝纹等。

纺织类作品:莲花团窠桌布

与中国工艺美术大师格桑次旦等艺人合作绘画类作品:七政宝

与中国工艺美术大师格桑次旦等艺人合作绘画类作品:吉祥八宝图

与中国工艺美术大师格桑次旦等艺人合作绘画类作品:缠龙图

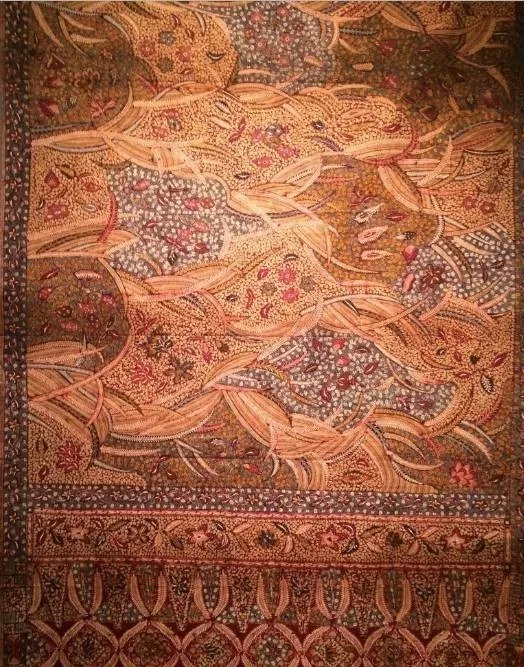

卡菲亚蒂·卡达Kahfiati Kahdar

印度尼西亚万隆科技大学工艺美术系教授/主任此次参展的有作者发表于2017年的最新服饰设计作品以及她与印尼手工艺人合作的传统蜡染作品。服饰作品设计灵感主要来源于印度尼西亚西里伯斯岛(Celebes)武吉斯族(Bugis)的传统服饰“博多”服饰(BAJU BODO)的内容、纹样、技术及材料等,作者在此基础上进行了重新的创作,技术上主要运用了激光切割、缝合、钩针、印花等, 而面料上主要采用了丝绸集棉料。

作品:"BAJU BODO"

与印尼传统手工艺人合作的蜡染作品

- 微信号:hangzhouci