小编说

“发展旅游地产、养老地产、文化地产等新业态”出现在了“十三五”规划纲要的第八篇“推进新型城镇化”内容中。此次是“文化”首次正式亮相于推动房地产健康发展的相关建议里,这表明了城市建设者和规划制定者的“文化自觉”。一直遮遮掩掩,不能拿到明面上谈论的“文化地产”,此次为何能被写进国家规划当中?

文化地产一直被认为“徒有虚名”。一些地产项目中,房地产开发商加入文化的“药引子”,增加了博物馆、美术馆、电影院、主题演出等文化元素,使原有土地发生了意想不到的放大效益,地产有了文化附加值,地价提高。尝到 “文化”甜头的地产商,纷纷向文化靠拢,加大对文化的投入和布局,进行华丽转型,最典型的例子就是王健林的万达集团,已由商业地产巨头变为文化产业航母。对于文化人来说,看不惯地产的“土豪作风”,认为是“披着文化的外衣卖空壳”。之所以会出现这样的质疑,是因为应该以文化软实力为核心竞争力的文化园区、主题公园,大部分都沦为了地产商圈地圈钱的幌子,文化软实力并没有与“硬实力”共生,而成为建筑的“装饰物”。那么,文化软实力和硬实力共生的文化地产,应该是什么样的呢?

1为文化地产正名

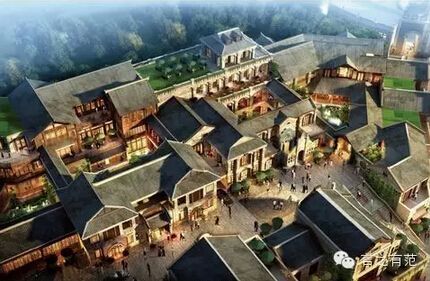

文化地产是以文化软实力为核心竞争力的房地产开发模式,是用文化引领规划、建筑设计、园林景观、营销体系、物业服务的系统工程。文化地产是把“死建筑”变成“活建筑”的系统工程。房地产传统开发模式是以“建筑”为核心,文化和概念仅作为营销手段;而文化地产是以“文化和生活方式、居住理想”为核心,用文化提升固化建筑价值。钢筋水泥是外在筋骨,文化是内在筋骨。

当然,仅仅包含文化概念、文化元素的地产项目不能称之为文化地产。事实上,文化与地产联姻由来已久,在建筑风格、园林景观、生态环保、配套服务、人居理念等等方面都有文化发挥的空间,但这些都与文化产业无关,只能说是地产项目所表达的一种人文情怀。

那么是不是文化产业聚集在一起形成建筑群,就能称之为文化地产呢?当然也不能如此认定,如果这里面没有地产开发参与,就不能称之为文化地产。

目前,文化地产并没有较为明确的分类,从发展现实来看,大致出现了以下几类:文化旅游地产、文化影视地产 、文化商业地产、文化体育地产、文化创意地产等。无论以何种主题进行分类,文化地产必须要有:明确的“文化”主题,完善的“服务”体系与合理的“功能”配套。能够将文化、功能与服务的概念完美的融合到一起,从而引起目标人群的消费冲动。

2发展文化地产的现实背景

1.文化产业发展环境利好

近年来,文化产业的发展无论是从政策环境还是市场环境,都迎来了机遇期。可以说文化产业的发展环境,没有最好,只有更好。随着人们物质生活以及审美能力和审美需求的提高,文化消费在人民的消费生活中所占比例越来越大。文化和创意渐渐渗透到每个行业领域中,用文化对人的心灵和精神的冲击力,来提升产品的吸引力。为了进一步增加文化消费,优化文化产品的供给,国家在文化与其他领域的融合方面提供了极大的优惠和便利条件,用积极的态度鼓励文化产业与其他产业的融合发展。

2.地产需要文化拓展道路

新经济体制条件下,我国商业地产的集中开发构成了区域经济发展的主线之一,也成为区域经济发展中的重要力量。但随着扩张加剧,开发过剩,商业地产逐渐遭遇瓶颈,经营品牌、品种、价格等均严重雷同,有限的资源受到各类商家的激烈争夺,同质化现象十分普遍,拖延甚至阻碍了区域经济的发展步伐。反观文化产业,它具有知识密集型、高附加值、技术整合性,对于增强城市文化竞争力、提升产业发展水平、优化产业结构具有不可低估的作用。在传统房地产开发的路越来越难走的情况下,文化产业可以成为新的突破口。

3.助力新型城镇化

新型城镇化要实现真正意义上的城镇化的居住环境,而不是简单的平房到楼房的平移。人民离不开土地,居住环境永远都是与人民幸福感休戚相关的事情。美国的建筑学家富兰克认为房地产建筑的本质是生命不息的创造,而非无生命的钢筋水泥混凝土的堆砌。所以,用文化地产来实现“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的居住环境的营造,正符合新型城镇化的推进需求。

3文化地产发展,建议几何?

第一,文化产业基础是支撑

如果没有文化产业作支撑,文化地产就是一个空壳,无法产生集聚效应。或者如同前面所提到的沦为“挂羊头卖狗肉”:表面做产业,其实还是卖住宅。文化产业支撑不足,正是造成文化地产被很多人诟病的原因。

那么,在内部文化产业基础不足的条件下,如何发展文化地产?这时候就有必要考虑引入外部的资源,比如浙江丽水就在积极引入深圳大芬油画村的优势产业资源,包括资金、市场、人才,同时还有对产业运营模式的借鉴学习。但是同时要注意到,任何一个产业市场的持续发展都是靠时间积累而成的,这种产业转移、引入能否顺利进行,还要看当地的投资环境以及产业基础是否有力承接。

第二,人才提供后续发展动力

文化地产项目的成功需要文化产业做支撑,而文化产业的持续发展需要充足的人才做支撑。对于一个新兴的文化地产项目,一个重大的难点就是人才问题,即产业人才从何而来,后续又如何让这些人才留下来。除了起始阶段不可缺少外部人才的引入,产业体系内还应当有自己的人才培养战略,从而形成可持续发展、不断循环的人才资源体系。另外,为了留住人才,除了产业培育外,还应当让这些人才看到实实在在的可以实现的市场效益;同时提供工作、生活方面的配套服务,让引入和培养的人才能够在此安居乐业。

第三,树立品牌才能获得可持续发展

品牌,简单的讲就是消费者对产品以及产品系列的认知程度,直观的反应了一个产品在消费者心中的依赖性以及好感度。文化地产作为地产产品,若想赢得消费者长久的注意力和好感度,得到可持续发展,就必须通过品质与内容的升级打造能够面向全国乃至全世界的品牌。文化地产树立品牌,不能简单的依靠广告,更多的是依靠产业的发展形成巨大的社会效益和经济效益,产生强大的外部效益。

第四,正确定位是关键

定位是生产的开始,没有明确的定位,好似一张没有辨识度的脸。所以,定位对于文化地产而言也是至关重要,它直接决定项目的规划、推广与运营等战略思路。

对于文化地产而言,其定位是文化产品的展示、生产、销售还是原创基地?不同的定位就有不同的功能布局和业态分布。是大而全?还是细而精?由项目定位延伸而来,文化地产的建筑规划设计也至关重要,它影响的不仅仅是项目的形象问题,还决定了项目的功能分配,以及后续的产业规划。