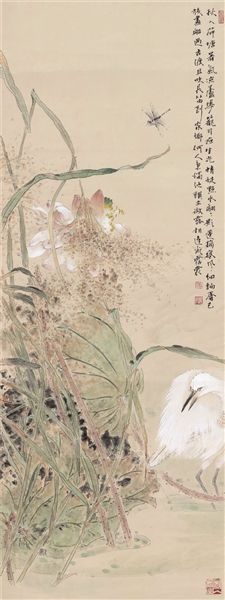

秋入莲塘 纸本设色

人物名片

张伟民,1955年生于浙江杭州。现为浙江画院副院长,浙江画院中国工笔画研究所所长,中国美术家协会会员、中国工笔画学会常务理事、专家委员会委员,杭州师范大学特聘硕士研究生导师,浙江省文联委员,杭州市美术家协会副主席,国家一级美术师,享受国务院特殊津贴。

日前,“青春作伴好还乡”张伟民作品展在三清上艺术中心开展,展出作品跨度有20多年之久,是画展主人张伟民一个甲子的艺术沉淀与总结。“创作尚使我怀着青春的梦想,墙上的画是时间的见证。今年是我的本命年,这次画展也是我对社会和关心我的师长们的一个交代。”张伟民说。

初见张伟民,白西服配着绿裤子,潮范儿十足,这位自称不浪漫的艺术家,却用最浪漫的方式诗情画意地将他的艺术思想与观点展现得淋漓尽致。在他的作品里有人文的情怀,有诗意性,有生命的价值观。张伟民说,这便是他的追求。

创作与欣赏,是一颗心感动另一颗心

张伟民常说自己是幸运的,上过三次大学,最早就读于北京中央工艺美术学院,而后两次就读于浙江美术学院(今中国美术美院),这奠定了他多样化的知识结构。“当初报考浙江美院时,卢坤锋教授在看了我的报名作品后,曾问我,今后准备往那条路发展?他觉得我的知识结构决定了我能够在艺术的道路上创新。”张伟民回忆说:“我在美院系统学习了国画专业,后主攻工笔花鸟画。结合我曾经学习西方绘画的体会,这使我的绘画始终不局限于一个绘画领域,不仅拓展了我的视野,也丰富了我的创作语言。”

从传统国画到现代工笔画的创作,对张伟民而言无疑是一种创新。但他同时认为,建立当代工笔画的审美性要尊重传统,弘扬现代精神是建立在敬畏历史、传统和历代创作者的基础之上。因此,他的作品在当代工笔画中,有了极为明显的个性特征,兼容了更多其他国画中才具有的特点,也接纳了更多的观众,成了较有当代文化特色,有现代文化精神,能与现代环境较好协调并融汇了现代人文气息的作品。

“创作者与欣赏者两者之间,是一颗心感动另一颗心,医学者是拯救人的肉体生命,而艺术家则是延长人的精神生命,作为一个艺术家,对于心灵的追求非常重要,艺术要崇尚真善美。”

听花开的声音,追随心灵的自由

“在花中,我读到了凡人的气息,那人之为人的情愫,被我读懂。在那里,我内心的意志舒展,使我激扬又人生笃定,身心安然”这是张伟民的一首有感而发的现代诗,他认为,无论在艺术创作还是生活中都要学会“听花开的声音”,那是对生命的感悟,是人性根底的关照。对于一个艺术家来讲,心灵的“视觉”远比眼睛的视觉重要得多,只有具备了深邃的心的视觉、思想的洞察力,才有可能产生深层意义的审美状态。

“艺术创作要追随心灵的真实感受,身不由己地画画,一定做不到情不自禁地画画。”张伟民说,现代社会比较容易让人浮躁,但是艺术家要创作出优秀的作品,一定不能被金钱掠夺,被政治左右,被时尚裹挟,被对象迷惑。他进一步阐释,艺术创作不能一切向“钱”看,而时尚其实是一种潮流,如果一味追求时尚,则保留不了永恒的经典,同时也不能被创作对象所迷惑,而丧失了艺术的真谛。

你牵引我到一个梦中,我却在另一个梦中忘记你

“实入虚出”是张伟民20多年来创作思想的核心和实践体会。他生动地用一首爱情诗加以概括:你牵引我到一个梦中,我却在另一个梦中忘记你。“诗句表达的是男女之间的恋情,但同样,我们从古人那里得到了一个很好的梦,但现实生活又引导我们进入了一个更真实的梦。”张伟民解释说,因自然的观察、爱慕与欣赏“你牵引我到一个梦中”——这是感悟生活、热爱审美对象的第一步,但倘若审美的过程到此为止,那审美还仅仅停留在泛化的一般境界。只有“我却在另一个梦中忘记你”,那另一“梦”已是退化于物质自然,进入精神境界的一种追求。“忘记”形色之美,追寻精神,那时个人精神更深、更纯粹的艺术世界,那才是作为艺术创作的理想的“她”。“在另一个梦中忘记你”,转为对艺术核心价值的追求、变物质的形色之美为艺术之境界,这一过程“实入虚出”这是他的创作轨迹。

如今一个甲子已经过去,张伟民坦言,他又要去寻找另一个“梦”,如果说以前他的创作相对理性,现在的他也会感性一把,拓展绘画思路和题材,更关注自然本真的追寻。他的人生需要落地,艺术需要沉淀,沉得下去,才能抬得起来。“艺术创作大半辈子,已形成了自己的艺术观点,未来,我会更注重于自己绘画艺术纯粹的梳理。同时,我还有个想法,去关注一些历代不太被文人重视的题材,同时能用最现代的方式去表达,这或为是一种新的境界。”